「着々とできあがるサワラ材貼りの浴室」と「クイズ/左官屋さんが使うこの道具はなんだ?」と「O様邸、祝!上棟」の巻/2025年5月号

今月は、I様邸の在来浴室工事の様子について、いろいろとご紹介しています。在来浴室の工事をするたびに、ユニットバスのありがたみをあらためて実感します。あっ、I様、誤解しないでください。在来浴室の工事も、やりがいを感じつつ、楽しく作らせていただいております。あわせて、O様邸の上棟レポートもぜひご覧ください。

目次

1.調布市・K様邸(スキップフロアと大きな土間のある家)

2.西東京市・I様邸(鳥さん部屋と円形洗面室のある家)

3.三鷹市・O様邸(家族全員の個室がある注文住宅)

◎調布市・K様邸(スキップフロアと大きな土間のある家)

外観写真が撮れ次第、完成写真をドバっと紹介しようと思っています。もう少しお待ちください。

◎西東京市・I様邸(鳥さん部屋と円形洗面室のある家)

下の写真は、I様邸2階の在来浴室(工事中)です。職人さんが壁の下地材の上からFRP防水の施工を行っているところです。

写真の黄色い矢印の先にある白い物体は「ガラス繊維」です。このガラス繊維を壁に張り付けたあと、上から液状のポリエステル樹脂を塗っていきます。ポリエステル樹脂がガラス繊維に染み込んで固まることで、強固な防水層ができあがる仕組みです。ちなみにこのガラス繊維、肌に触れるとお風呂に入ってしっかり洗い流すまで、ずーっとチクチクするので、なるべく近寄りたくない素材です。

FRP防水の作業が完了し、仕上げ材であるトップコートを塗り終えた状態の浴室です。浴室っぽくなってきました。このあと、壁と天井の一部(浴槽側)にサワラの無垢材を貼り、床と浴槽にはタイルを施工していきます。

浴室に貼るサワラ材が届きました。サワラはヒノキの仲間で、香りは控えめですが、ヒノキより耐水性に優れていて、昔から風呂桶や寿司桶などに使われてきた素材です。

浴室のとなりのインナーバルコニーの天井に貼ったサワラ。ちょうど保護塗料を塗ったばかりなので、少しテカテカしていますが、時間が経つともとのナチュラルな風合いに戻っていきます。浴室の天井にもサワラを貼るので、浴槽に入って見上げると、浴室とインナーバルコニーがひとつながりの広々とした空間として感じられると思います。

インナーバルコニーの床面。右側が浴室です。矢印の物体は、大工が作った浴室からインナーバルコニーに出入りする際に使う踏み台です。

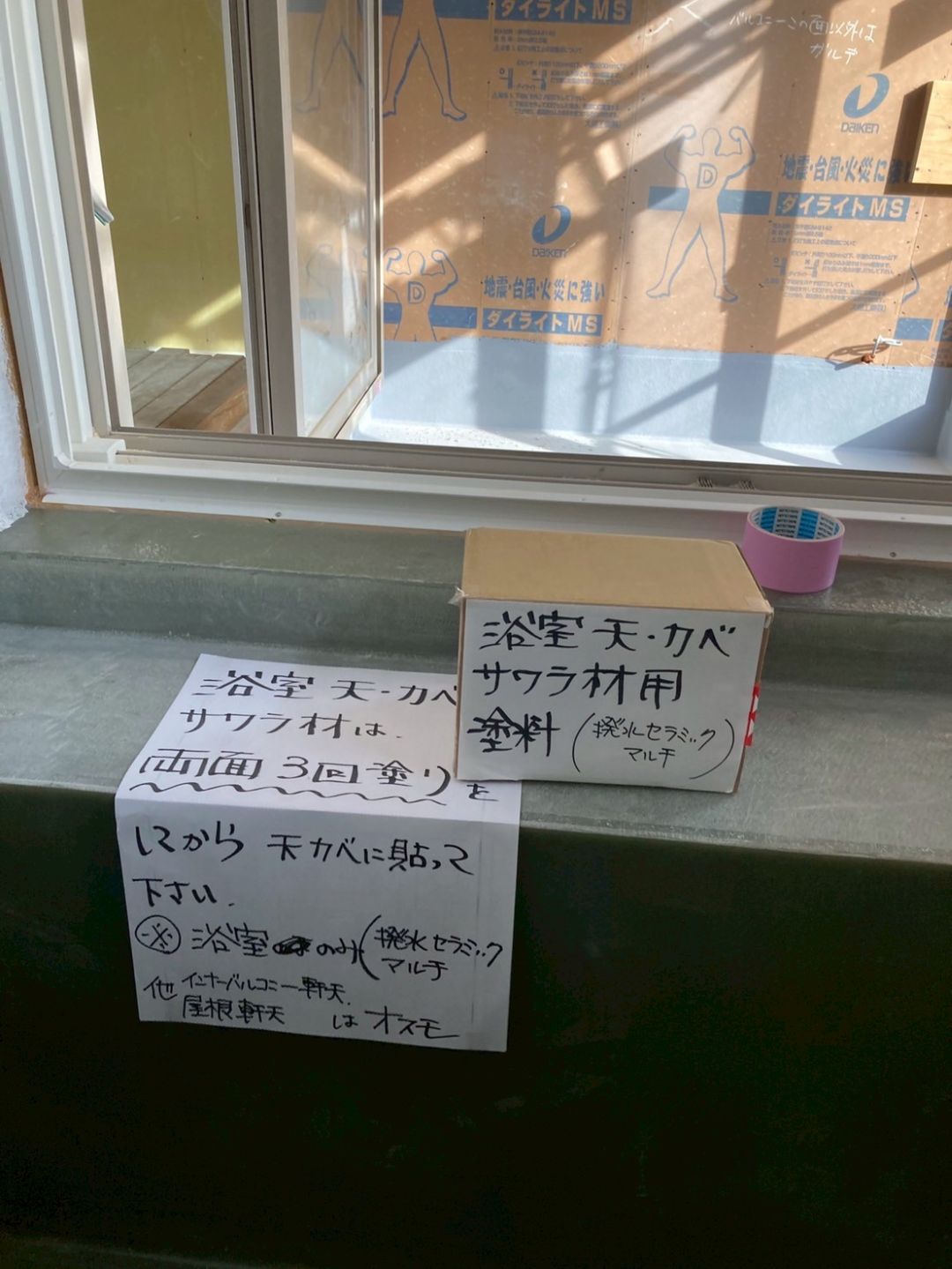

下の写真は、大工に宛てたサワラ材の取り扱い説明書です。セラミックの微粒子を配合した塗料を、サワラ材の表側だけでなく、裏側にもしっかり塗る必要があるので、そのことを念には念を入れて、伝えています。

2階からの景色を楽しめる、露天風呂風のお風呂をつくりたいというI様のご要望---実現まで、あともう少しです!

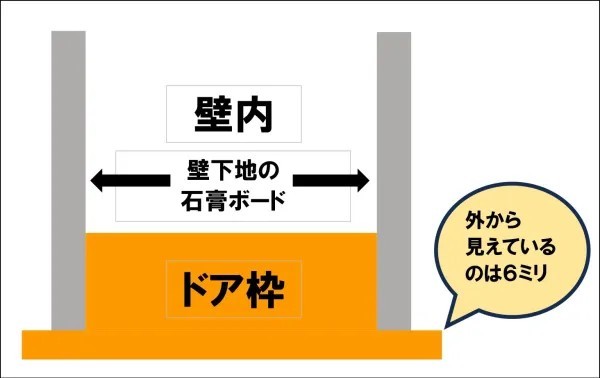

下の写真は、右側が洗面脱衣室に入る引き戸のドア枠、左側がトイレの引き戸のドア枠です。どちらも小野寺工務店が得意とする「見た目スッキリ!超薄型造作ドア枠」です。一般的なドア枠の厚みは約25ミリですが、こちらはなんと6ミリ。とてもスッキリとした印象に仕上がります。

上の写真を見て「ん?この写真、前にも見たような…?」と思われた方は、かなりの小野寺工務店フリークです。同じような写真を昨年11月の月刊小野寺工務店で紹介しているのですが、そのブログを読んだI様が、「自分の家にもこのドア枠を採用したい!」とご依頼くださったのです。当ブログを細かく読んでいただき、とても嬉しく思います。本当にありがとうございます!

ちなみにこの「見た目スッキリ!超薄型造作ドア枠」ですが、下の図のように、通常より厚みのあるドア枠を凸型に加工して、ドア枠本体を壁の中に隠すことで、強度と耐久性を確保しています(この図も11月に載せています)。

I様邸の工事レポートはもう少し続きます。

下の写真は、仕上げ段階に入ったI様邸の外壁工事の様子です。I様が選ばれた外壁の色は「あずき色」。なかなか選ばれることの少ない、ちょっと珍しいカラーです。完成したときにどんな雰囲気になるのか、スタッフ一同とても楽しみにしています。

(実はすでに、かなりいい感じに仕上がりそうな予感がしています…!)

話は少しそれますが、下の写真の下の方に写っている金属製のきのこのような形をした道具は何に使うものかわかりますでしょうか?

この道具ですが、名前を「万能ひしゃく」といって、混ぜ合わせた塗り壁材をすくって、コテ板の上に取るときに使います。コテ板とは、左官職人さんがコテとは反対の手で持つ、左官用のパレットのような板ですね。

小野寺工務店では、ガルデという天然の大理石を主原料とする塗り壁材を使っています。ガルデをそのまま塗ると、ツルッとした質感に仕上がるのですが、ガルデに骨材(細かな砂)を混ぜて塗ると、細かな陰影のあるざらッとした質感に仕上がります(どちらを選ぶかはお客様の好みによります)。骨材が入って重くなったガルデをコテ板に移す際に、この万能ひしゃくがとても役立つのです。

ざらっとした仕上がりのI様邸の外壁。

◎三鷹市・O様邸(家族全員の個室がある注文住宅)

基礎工事が終わり、屋内の給排水(配管)工事が始まりました。水色とピンクの管はさや管で、この中に温水と水のパイプが通っています。グレーのパイプは排水用の配管です。上水道と違って水圧が掛からないので、傾斜を付けて設置していきます。

続いて屋外の排水工事の様子。基礎の外側に排水用のパイプを埋め込んでいるところです。

屋内と屋外の接続部分です。給排水工事とは直接関係ありませんが、写真の黄色い矢印が指しているのは「蟻返し板金」です。蟻返し板金は、基礎用の断熱材を保護するためのもので、この下に断熱材が収まっています。

給排水工事が終わり、地面を埋め戻しました。またまた給排水工事とは関係のない話ですが、黄色い矢印は「プラシキ」。地面を保護するためのプラスチック製の敷板です。昔は敷板と言えば、鉄製しかなかったのですが、現在はプラスチック製が主流です。大人ふたりで持ち運べるので、設置も撤去もかなり楽になりました(鉄製の敷板は設置するのも撤去するのもクレーンが必要だったのです)。

軽いけれども、大型トラックが乗っても全然平気です。

話をO様邸の家づくりに戻します。ここからは上棟の様子をレポートしていきます。

快晴の中、順調に上棟が進んでいきます。下の写真は、1階天井の梁と桁を組んでいるところですね。

2階の床に使う構造用合板を吊り上げているところです。

望遠モードで撮ってみました。最近のスマホのカメラ機能はすごいですね。

写真手前に写っている女性は、当社スタッフの門眞(もんま)です。職人さんたちのお昼のお弁当を持ってきてくれたのですが、上棟の様子を見守る貫禄たっぷりの後ろ姿は、知らない人が見たら、絶対にこの人が現場監督だと思うことでしょう。

屋根組みまで終わったO様邸。左側の職人さんが「よっしゃー!終わったー」というポーズを取っているように見えますが、実際は、ルーフィング材を貼っている右側の若い職人さんに、「こうやって両手で引っ張って!」と指示しているところです。

上棟を終えたO様邸。矢印が指している白いまんじゅうのようなものは、構造用金物に吹き付けたウレタンフォームです。金属は木材に比べて熱伝導率が高いため、そのままでは断熱性能の弱点となる「ヒートブリッジ(熱橋)」になってしまいます。それを防ぐためにウレタンフォームを吹き付けているのです。

※ヒートブリッジ(熱橋):建物の断熱層を貫通して熱を伝えてしまう部分のこと。

上棟から数日後のO様邸。構造用合板の施工が始まりました。

構造用合板を貼り終えた後は、防蟻処理を行います。小野寺工務店では、「ボラケア」というホウ酸塩を主成分とした防蟻・防腐剤を使用しています。下の写真は、ボラケアを決められた高さまでしっかり塗りましたよ!という証拠写真です。

床下をきれいに掃除する職人さん。O様邸には床下エアコンを設置するため、業務用の強力な掃除機で丁寧に掃除しています。あっ、このような書き方をすると「床下エアコンを入れない場合はあまりきれいに掃除しないんだ」と思われるかもしれませんが、床下エアコンを入れる場合も入れない場合も、どちらも非常に丁寧に掃除していますのでご安心ください!

(続く)